12歳以上の高齢猫ちゃんに質問です

Qジャンプしますか?

Q飛び降りますか?

Q階段やステップを上りますか?

Q階段やステップを下りますか?

Q走りますか?

Qおもちゃや獲物を追いかけますか?

一つでも「いいえ」があった場合、関節の痛みがあるかもしれません

高齢猫ちゃんの90%が変形性関節症に罹患しているという報告もあります。

変形性関節症による痛みは 食欲低下や活動量の低下、筋力の低下や脱水につながり

その結果 腎疾患や便秘を引き起こす可能性もあります。

お家での観察ポイント

次のような変化が起こっていないかを見てみましょう。

・歩行速度が落ちた

・すぐ立ち止まったり座ってしまう

・静かな場所に逃げる

・爪研ぎをしない

・鼻より高いところに上がることをためらう

・毛繕いをしなくなり毛づやが悪くなった

猫ちゃんは 病院では痛いことを隠してしまうため、お家での様子を動画で撮影して

診察時に見せていただくと早期発見につながります。

⚫︎体重管理…体重が増えると関節の痛みが増す→動かなくなる→さらに体重が増える

こういった悪循環にならないように体重管理をしましょう

⚫︎生活環境を整える…スロープやステップをつけてあげる、縁が低くて入りやすい

トイレに変更する、食器を高くする などで関節への負担を減らしてあげましょう

⚫︎お薬やサプリメント…毎日飲むサプリメントや 1ヶ月効果のある注射があります

歩き方の動画

関節に痛みがある猫ちゃん、ない猫ちゃんの歩き方を比較した動画を作りました。

ぜひ一度ご覧ください。

https://youtu.be/NMnH_0-OXKw?si=lap2-f3Jzg1Fssi5

ねこちゃんにとっての理想のトイレがどんなものかご存知ですか?

トイレが気に入らないとガマンをしてしまい、膀胱炎や血尿になってしまったり尿結石のできる原因になります。

トイレが気に入ってない時のサイン

・トイレの縁に足をかけたり、頭を出してトイレをする

・トイレの側面や壁などをかく

・砂を掘ったりかけたりしない、砂を触りたがらない

・排泄後トイレから走り去る

・トイレに出たり入ったりする

・トイレ以外の場所で排泄する

こんな行動が見られるならトイレ環境を見直してみましょう

ねこちゃんはキレイ好きなので、常に清潔であることが大切です。最低でも月に1回は砂を全て入れ替え、トイレもキレイに洗いましょう。

理想的なトイレの条件5つ

①トイレの数

ねこちゃんの頭数+1つ以上が理想です。多頭飼いで難しい場合はねこちゃんの仲良しグループの数+1つ以上のトイレを設置しましょう!

②トイレの場所

寝床や食器から離れた場所に設置しましょう。人がよく通ったり、洗濯機などの大きな音が出るものの近くはさけましょう。

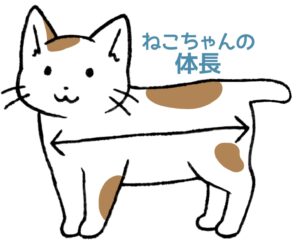

③トイレの大きさ

ねこちゃんの体長の1.5倍以上の大きさが理想的です。

きっちり計測しなくても、トイレの中で無理なく回れるくらいの大きさがあれば十分です。

④トイレの形

屋根なしタイプのものが好ましいです。屋根ありタイプは外に臭いが漏れにくく砂が飛び散りにくいので管理面では楽ですが、ねこちゃんにとっては臭いが中にこもったり、周囲が見渡せずトイレをガマンする原因になってしまいます。高齢の子には入口の段差の低いものがいいでしょう。

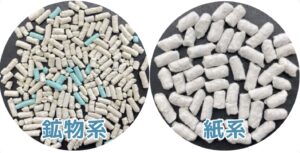

⑤砂の種類

粒が細かく、鉱物タイプ(自然の土に近い素材)が好まれるようです。ただし砂埃ぼこりが舞いやすいので管理が大変なのと、喘息のねこちゃんには向きません。固まるタイプは一回分のおしっこがまとまるので排尿回数がわかりやすく、消臭力があります。その他にも紙やおからなど様々な種類の砂があるのでその子の好みに合った砂にしましょう。

ねこちゃんにとってトイレが快適であることはとても重要です。

毎日使うものなので 出来るだけ理想のトイレを目指し、

ストレスや病気を防ぎましょう!

気になることがありましたらいつでもご相談ください♪

さまざまな原因によって腎臓の障害が慢性的に進行することで発症する病気です。

初期にはほとんど症状はなく、進行していくと尿量や飲水量が増えたり 体重減少・食欲不振が見られるようになります。さらに進行すると嘔吐や筋肉の減少なども見られ、最終的には尿が全く出なくなり 痙攣を起こしたり昏睡してしまうこともあります。

人の場合は人工透析や腎移植が可能ですが、動物へ実施できる施設は限られています。

この病気は完治することはありませんが、 「点滴」「投薬」「療法食」の3つを組み合わせ うまく管理ができれば数年に渡り元気に過ごせる猫ちゃんも多いです。

検査

血液検査と尿検査を行います。

尿検査は蛋白が検出されないかや、比重などを調べます。尿を取るスポンジをお渡ししますので、お声がけください。

血液検査は血液中の「BUN」「Cre」などを測定します。当日に結果が出ます。「SDMA」はBUN・Creに変化が現れる前の早期腎不全も検出できる可能性があります。こちらは外注検査なので数日~1週間後に結果がわかります。

6歳以上の猫ちゃんは最低でも年に1回 血液検査をしましょう。

レントゲンやエコー検査などがセットになっている ねこちゃんドックがオススメです!

わからないことがありましたら気軽にご相談ください!

心臓病とは心臓の筋肉が障害を受け、うまく機能しなくなってしまう病気の総称です。

ねこちゃんは「肥大型心筋症」と呼ばれるタイプが最も多く発生します。

メインクーン、アメリカンショートへア、ペルシャに多いとされますが、雑種猫でも発生し、生後数ヶ月から17歳までと どの年齢でも発生します。

初期にはほとんど症状は無く、重度になってくると咳や呼吸困難などの症状が現れます。

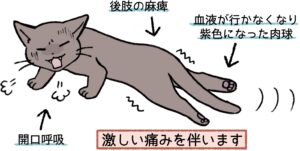

合併症[血栓塞栓症]

心筋症によって血液がうまく送り出せなくなり心臓にできた血の塊(血栓)が 血管に詰まってしまう病気です。ほぼ無症状の猫ちゃんでも、ある日突然発症してしまうことも多いです。血栓塞栓を起こすと激しい痛みで叫び声をあげたり、よだれを垂らして暴れたりすることもあります。

⚠️心筋症も血栓塞栓症も発症してしまうとあまり長生きは望めません。

血栓塞栓症は数時間から数日の間に亡くなってしまうこともあります。

検査

血液を検査キットに通して、NTproBNP(エヌティープロビーエヌピー)の値を調べます。当日に結果が出ます。遺伝によって先天的に(生まれながらに) 心筋症のある猫ちゃんもいるので若い頃から年に1回検査をしましょう。

ワクチンの時や他の目的の血液検査の時に合わせて検査することができます。

単体でもできますので、お声がけください!

※血液検査で異常がみられた場合は、心電図などの心臓検査を追加で行うことがあります。

マイクロチップを装着しましょう

2022年6月から ペットショップで販売されるわんちゃんねこちゃんへのマイクロチップ装着が義務化されました。今お家にいる子も装着が努力義務とされています。

当院でのマイクロチップ装着にかかる費用

マイクロチップ本体+処置費用 5500円(税込)

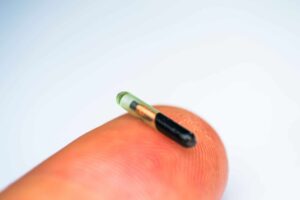

マイクロチップって何?

直径2㎜ 長さ8~12㎜程度の円柱形の電子標識器具です。15桁の 数字 が記録されていて、リーダー(読み取り機)で読み取ることで個体識別(身分証明書)をすることができます。

マイクロチップに名前や住所が記録されているわけではありません!

環境省へマイクロチップの番号と住所などの情報を登録する義務があります!

民間登録(AIPO)もしておくと災害時などに幅広い対応が可能です。

2022年6月までにマイクロチップの登録をされた方は 新たに環境省に登録手続きをお願いいたします。

装着後にマイクロチップ装着証明書をお渡ししますので、そちらに書かれているQRコードまたはURLから登録をお願いします。

(インターネットでの登録は300円・クレジットカードまたはPayPayで支払えます)

迷子札との違い

迷子札の場合 外れてしまったり、雨や劣化で読みにくくなったりすることがあります。また、ねこちゃんの市販されている首輪は 首吊り事故防止のためセーフティ仕様(力が加わると外れる)になっていることも多いので、迷子札も一緒に取れてしまう可能性があります。

メリット

迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって離れ離れになってしまっても、警察や愛護センターに保護された場合は必ずマイクロチップの有無が確認され、飼い主さんのもとに戻ってくる可能性が高くなります。特にねこちゃんは 野良猫と間違われてしまったり 登録義務のあるわんちゃんに比べてかなり低いようです。

デメリット

MRIの画像に乱れが生じることがあります。その場合はマイクロチップを取り出して検査する必要があります。

※検査画像に影響が出るだけで、動物の身体への影響は報告されていません。

埋め込み方法

通常の注射針より少し太めの専用のインジェクター(注射器)を使って 首の後ろの皮下に注入します。痛みは普通の注射と同じくらいと言われており、麻酔や鎮静などは通常は必要ありません。避妊・去勢手術で麻酔をかけた時に注入することもできます。

詳しくはスタッフ・院長までお気軽にご相談ください!